不眠を解消する生活習慣とは?睡眠の質を上げる7つのコツを徹底解説

「夜、布団に入っても目が冴えて眠れない…」

「朝起きても疲れがまったく取れていない…」

働き盛りの30代から50代にかけて、仕事や家庭の責任が増す中で、こうした睡眠の悩みを抱えている方は決して少なくありません。

毎日を全力で駆け抜けるあなたにとって、睡眠は単なる休息ではなく、心と身体をリセットし、明日への活力をチャージするための重要な時間のはずです。

しかし、その大切な時間が質の低いものになってしまうと、日中のパフォーマンス低下はもちろん、心身の健康にまで深刻な影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、薬に頼る前にまず試してほしい、睡眠の質を根本から改善するための7つの具体的な生活習慣を、科学的な根拠も交えながら、誰にでも分かりやすく徹底的に解説していきます。

一つでも「これならできそう」と思えるものから、ぜひあなたの生活に取り入れてみてください。

今夜から、あなたの眠りが少しでも深く、心地よいものになるよう、全力でサポートします。

目次

不眠に悩む人が増えている現代

「眠れないのは自分だけだろうか…」と、一人で悩みを抱え込んでいませんか?

実は、あなたと同じように不眠に悩む人は、現代の日本に非常に多く存在します。

まずはその現実と、不眠が私たちの心身にどのような影響を与えるのかを知ることから始めましょう。

日本人の5人に1人が不眠に悩んでいる現実

驚くかもしれませんが、厚生労働省の調査によると、日本人のおよそ5人に1人が、睡眠に関する何らかの問題を抱えていると報告されています。

(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」)

特に、働き盛りである30代から50代の世代では、その割合がさらに高くなる傾向にあります。

仕事のプレッシャー、子育てや介護といった家庭での役割、複雑な人間関係など、私たちの日常はストレス要因で溢れかえっています。

これらのストレスが積み重なり、心身の緊張状態が続くことで、眠りの質が低下してしまうのです。

「疲れているはずなのに眠れない」という矛盾した状態は、決して珍しいことではないのです。

不眠が続くと心身にどんな影響がある?

質の悪い睡眠が一時的なものであれば、大きな問題にはならないかもしれません。

しかし、慢性的な不眠は、あなたが思っている以上に心と身体に深刻なダメージを与えます。

【身体への影響】

- 免疫力の低下:風邪をひきやすくなったり、治りにくくなったりします。

- 生活習慣病のリスク増大:高血圧、糖尿病、脂質異常症などのリスクが高まります。

- 肥満:食欲をコントロールするホルモンのバランスが崩れ、太りやすくなります。

- 肌荒れ:肌のターンオーバーが乱れ、シミやシワ、ニキビの原因になります。

【心・脳への影響】

- 集中力・判断力の低下:日中の仕事や家事で、ミスが増える可能性があります。

- 記憶力の低下:睡眠中に整理されるはずの記憶が定着しにくくなります。

- 感情の不安定化:イライラしやすくなったり、落ち込みやすくなったりします。

- うつ病などの精神疾患リスク増大:不眠はうつ病の入り口とも言われています。

このように、不眠は単なる「眠れない」という問題だけでなく、あなたの健康と生活の質そのものを脅かす危険性をはらんでいるのです。

だからこそ、早めに原因を理解し、適切な対策を講じることが何よりも大切になります。

不眠の主な原因とは?

では、なぜ私たちは眠れなくなってしまうのでしょうか。

その原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っているケースがほとんどです。

ここでは、特に多くの人が当てはまる代表的な4つの原因を掘り下げていきます。

ストレス・自律神経の乱れ

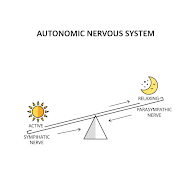

私たちの身体には、「交感神経」と「副交感神経」という2つの自律神経があります。

- 交感神経:日中の活動時に優位になる「アクセル」の役割。心拍数を上げ、心身を興奮・緊張させます。

- 副交感神経:夜のリラックス時に優位になる「ブレーキ」の役割。心拍数を下げ、心身を休息・回復させます。

健康な状態では、この2つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら切り替わっています。

しかし、仕事や人間関係で強いストレスを受け続けると、夜になっても「アクセル」である交感神経が優位なままになり、「ブレーキ」である副交感神経への切り替えがうまくいかなくなります。

【自律神経の働き】

日中は活動のための「交感神経」が優位になり、夜は休息のための「副交感神経」が優位になります。しかし、過度なストレスはこの切り替えを妨げ、夜になっても交感神経が活発な「興奮・緊張状態」が続いてしまうことがあります。これが不眠の大きな原因です。

この「アクセルを踏みっぱなし」の状態が、寝付きの悪さや夜中に目が覚める「中途覚醒」の大きな原因となるのです。

スマホ・ブルーライトの影響

「寝る直前まで、ベッドの中でスマホを見ていませんか?」

この習慣は、あなたの眠りを妨げる非常に強力な要因です。

スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる強いエネルギーを持つ光です。

私たちの脳は、このブルーライトを浴びることで「今は昼間だ」と錯覚してしまいます。

その結果、自然な眠りを誘う「メラトニン」という睡眠ホルモンの分泌が強力に抑制されてしまうのです。

メラトニンは、日が暮れて周りが暗くなると分泌が増え始め、私たちを眠りへと導いてくれます。

しかし、寝る前にスマホの光を浴び続けると、脳がメラトニンを分泌するタイミングを失い、体内時計がどんどん後ろへずれていってしまうのです。

就寝前のカフェイン・アルコール摂取

「夕食後にコーヒーを一杯」「寝る前にお酒を少しだけ」

これらの習慣も、実は睡眠の質を大きく下げています。

【カフェイン】

コーヒー、緑茶、紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、強力な覚醒作用があります。

この効果は、摂取してから30分〜1時間ほどでピークに達し、なんと4〜5時間も持続すると言われています。

つまり、夕方5時にコーヒーを飲むと、夜10時になってもまだ覚醒作用が残っている可能性があるのです。

カフェインに敏感な人であれば、午後以降の摂取は避けるのが賢明です。

【アルコール(寝酒)】

「お酒を飲むとリラックスしてよく眠れる」と感じるかもしれませんが、これは大きな誤解です。

アルコールは一時的に寝付きを良くするものの、数時間後には体内で「アセトアルデヒド」という有害物質に分解されます。

このアセトアルデヒドには覚醒作用があり、眠りが浅くなる原因となります。

さらに、アルコールには利尿作用もあるため、夜中にトイレで目が覚めやすくなる「中途覚醒」を引き起こします。

寝酒は、深い睡眠を妨げ、結果的に睡眠の質を著しく低下させる「睡眠の敵」と覚えておきましょう。

生活リズムの乱れと睡眠負債

私たちの身体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。

平日と休日で起きる時間や寝る時間がバラバラだったり、夜勤などで生活リズムが不規則になったりすると、この体内時計が乱れてしまいます。

体内時計が乱れると、「寝るべき時間に眠れず、起きるべき時間に起きられない」という状態に陥りやすくなります。

そして、この乱れた生活が続くと、日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み重なっていく「睡眠負債」という状態になります。

「平日は寝不足だから、休日に寝だめすれば大丈夫」と思いがちですが、残念ながら、数時間の寝だめでは溜まりに溜まった睡眠負債を完全に返済することはできません。

むしろ、休日に遅くまで寝ていると、体内時計がさらに乱れ、月曜日の朝が余計に辛くなるという悪循環を生んでしまうのです。

睡眠の質を上げる7つの生活習慣

ここまで不眠の原因について見てきましたが、ご自身の生活に思い当たる節はあったでしょうか?

ここからは、いよいよ本題です。

不眠を解消し、ぐっすり眠れる身体を取り戻すための、今日から始められる7つの具体的な生活習慣をご紹介します。

完璧を目指す必要はありません。

まずは「これならできそう」と感じるものから、一つずつ試してみてください。

① 朝起きたらすぐ太陽の光を浴びる

最も簡単で、最も効果的な習慣がこれです。

朝、目が覚めたら、まずカーテンを開けて15〜30分ほど太陽の光を浴びましょう。

曇りや雨の日でも、屋外の光で十分な効果があります。

私たちの体内時計は、実は24時間よりも少し長い周期(約24.2時間)で作られています。

このわずかなズレを毎日リセットしてくれるのが「朝の太陽光」です。

朝に光を浴びることで、脳は「一日の始まりだ」と認識し、体内時計がリセットされます。

そして、このリセットから約14〜16時間後に、睡眠ホルモンである「メラトニン」が再び分泌されるようにセットされるのです。

つまり、朝7時に太陽を浴びれば、夜9時〜11時頃に自然な眠気が訪れやすくなるというわけです。

ベランダに出て深呼吸をする、窓際で朝食を食べるなど、無理のない範囲で習慣にしてみてください。

② 夕方以降のカフェイン・アルコールは控える

原因のセクションでも触れましたが、カフェインとアルコールは睡眠に大きな影響を与えます。

質の高い睡眠のためには、摂取する時間にルールを設けましょう。

- カフェイン:覚醒作用が4〜5時間続くことを考慮し、就寝の5時間前までには済ませましょう。できれば、午後3時以降は控えるのが理想です。コーヒーや緑茶が好きな方は、デカフェ(カフェインレス)の製品に切り替えるのも良い方法です。

- アルコール:寝酒は睡眠の質を確実に下げます。晩酌は楽しみたいという方も、就寝の3時間前までには飲み終えるようにし、深酒は避けましょう。

いきなり完全にやめるのが難しい場合は、少しずつ量を減らしたり、飲む時間を早めたりすることから始めてみてください。

③ 寝る前90分のお風呂で深部体温を下げる

「眠気」は、実は「深部体温(身体の内部の温度)」が下がるタイミングでやってきます。

人間は、活動している日中は深部体温が高く、夜になって休息モードに入ると徐々に下がっていきます。この体温の低下が、スムーズな入眠のスイッチとなるのです。

このメカニズムをうまく利用するのが、就寝90分前の入浴です。

【効果的な入浴法】

- タイミング:就寝の90分〜120分前

- お湯の温度:38℃〜40℃のぬるめのお湯

- 入浴時間:15分〜20分程度

熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまい逆効果です。ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、一時的に深部体温が上がります。そして、お風呂から上がって90分ほどかけて、上がった体温が急降下していきます。

この体温が下がるタイミングで布団に入ることで、驚くほど自然に、そして深い眠りに入ることができるのです。

シャワーだけで済ませがちな方も、ぜひ今夜から湯船に浸かる習慣を試してみてください。

④ 寝室環境を整える(温度・湿度・照明)

意外と見落としがちなのが、寝室の環境です。

人間が快適に眠るためには、適切な温度、湿度、光、音のコントロールが欠かせません。

【温度・湿度】

- 理想の室温:夏は25℃〜26℃、冬は22℃〜23℃

- 理想の湿度:年間を通して50%〜60%

エアコンや加湿器・除湿器をうまく活用し、寝室を一年中快適な環境に保ちましょう。タイマー機能を設定して、就寝中や起床前に室温が快適になるように調整するのもおすすめです。

【照明(光)】

寝室は、眠るためだけの空間と割り切り、できるだけ暗くすることが重要です。

- 遮光カーテン:外からの光をしっかり遮断できる、遮光等級の高いカーテンを選びましょう。

- 間接照明:寝る前のリラックスタイムは、天井の照明ではなく、暖色系の間接照明やフットライトを使うと、副交感神経が優位になりやすいです。

- デジタル機器の光:テレビやレコーダーなどの待機電力の光も、アイマスクを使ったり、布をかけたりして視界に入らないように工夫しましょう。

⑤ 就寝前のスマホをやめて、読書や瞑想に

ブルーライトが睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げることは、すでにお伝えした通りです。

質の高い睡眠のためには、少なくとも就寝1時間前にはスマートフォンやパソコン、テレビの電源をオフにすることを強く推奨します。

「スマホがないと手持ち無沙汰で…」という方は、スマホの代わりに心と身体をリラックスさせる新しい習慣を取り入れてみましょう。

【おすすめの就寝前習慣】

- 読書:興奮するようなミステリーやビジネス書は避け、心穏やかになれるエッセイや詩集、小説などがおすすめです。紙の本の質感やインクの匂いも、リラックス効果を高めてくれます。

- 瞑想・マインドフルネス:難しく考える必要はありません。あぐらをかいて座り、目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中させるだけです。5分間続けるだけでも、頭の中の雑念が整理され、心が落ち着きます。

- リラックスできる音楽を聴く:歌詞のないクラシック音楽、ヒーリングミュージック、自然の音(川のせせらぎ、雨音など)を小さな音量で流すのも効果的です。

- 日記をつける:その日にあった楽しかったことや、感謝したことを3つ書き出す「感謝日記」は、ポジティブな気持ちで眠りにつくのに役立ちます。

⑥ 毎日決まった時間に寝て起きる習慣

体内時計を整えるためには、毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることが基本中の基本です。

特に重要なのは、「起きる時間」を一定に保つことです。

平日に睡眠不足を感じると、休日に「寝だめ」をしたくなりますが、これは体内時計を乱す大きな原因になります。

休日の朝寝坊は、平日との差を2時間以内に留めるようにしましょう。

例えば、平日は6時に起きているなら、休日は遅くとも8時には起きる、というルールです。

最初は辛く感じるかもしれませんが、これを続けることで体内時計が安定し、夜になると自然に眠くなり、朝にはすっきりと目覚められるようになります。

「寝る時間」を無理に固定しようとすると、「眠らなきゃ」というプレッシャーでかえって眠れなくなることもあります。

まずは「起きる時間を固定する」ことから始めてみてください。そうすれば、夜の眠気も自然と定まった時間に訪れるようになります。

⑦ 寝る前のストレッチや呼吸法を取り入れる

日中の緊張やデスクワークで凝り固まった身体をほぐし、心身をリラックスモードに切り替えるために、寝る前の軽いストレッチや呼吸法は非常に効果的です。

激しい運動は交感神経を刺激してしまうので、あくまで「気持ちいい」と感じる程度のゆっくりとした動きがポイントです。

【ベッドの上でできる簡単ストレッチ】

- 仰向けで全身の伸び:仰向けになり、両手を頭の上で組んで、手と足で上下に引っ張り合うようにゆっくりと全身を伸ばします。5秒キープして、力を抜きます。

- 膝抱えストレッチ:仰向けのまま、両膝を胸に引き寄せ、両手で抱えます。腰や背中が心地よく伸びるのを感じながら、ゆっくりと呼吸します。

- ガス抜きのポーズ:片膝ずつ胸に引き寄せ、ゆっくりと呼吸します。腸の働きを整える効果も期待できます。

【リラックスできる腹式呼吸法】

腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。

- 仰向けになり、膝を軽く立てます。

- 片手をお腹の上に置きます。

- 鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹が膨らむのを感じます(4秒かけて)。

- 口からゆっくりと息を吐き出し、お腹がへこんでいくのを感じます(8秒かけて)。

- この呼吸を5〜10分ほど繰り返します。

「吸う」時間よりも「吐く」時間を長くすることが、リラックス効果を高めるコツです。

睡眠の質を高める食べ物・飲み物

日々の生活習慣に加えて、食事の内容を見直すことも、睡眠の質を向上させる上で非常に重要です。

ここでは、快眠をサポートする食べ物・飲み物と、逆に睡眠を妨げるNG例をご紹介します。

メラトニンを増やす食品(バナナ、ナッツなど)

睡眠ホルモン「メラトニン」は、「トリプトファン」という必須アミノ酸から作られます。

トリプトファンは体内で生成できないため、食事から摂取する必要があります。

このトリプトファンを多く含む食品を、特に朝食や昼食で意識的に摂ることがおすすめです。

【トリプトファンが豊富な食品】

- 乳製品:牛乳、ヨーグルト、チーズ

- 大豆製品:豆腐、納豆、味噌、豆乳

- ナッツ類:アーモンド、くるみ、カシューナッツ

- その他:バナナ、卵、鶏むね肉、赤身魚(カツオ、マグロ)など

また、トリプトファンからメラトニンが生成される過程では、ビタミンB6や炭水化物も必要となります。

玄米や全粒粉パンなどの複合炭水化物や、ビタミンB6を多く含むカツオ、マグロ、バナナなどを一緒に摂ると、より効果的です。

【快眠のための食材リスト】

| カテゴリ | おすすめ食材 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| トリプトファン | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、納豆、豆腐、バナナ、ナッツ、卵、鶏むね肉 | 朝食や昼食で摂ると、夜のメラトニン生成に役立つ |

| GABA | 発芽玄米、トマト、かぼちゃ、じゃがいも | 神経の興奮を鎮め、リラックス効果を高める |

| グリシン | エビ、ホタテ、カニ、イカ | 深部体温を下げ、深い眠り(ノンレム睡眠)を促す |

| ビタミンB群 | 豚肉、うなぎ、玄米、カツオ | 疲労回復を助け、神経の働きを正常に保つ |

| マグネシウム | ほうれん草、アーモンド、ひじき、豆腐 | 筋肉の緊張をほぐし、精神を安定させる |

夕食に、豆腐とわかめの味噌汁や、鶏むね肉と野菜のスープなどを取り入れるのがおすすめです。

カモミールティーなどのリラックス飲料

寝る前のリラックスタイムには、心と身体を落ち着かせるノンカフェインのハーブティーが最適です。

- カモミールティー:リラックス効果が高いことで知られ、不安や緊張を和らげてくれます。

- ラベンダーティー:鎮静作用があり、心を穏やかにして眠りを誘います。

- 白湯(さゆ):身体を内側から温め、ホッと一息つくのにぴったりです。

温かい飲み物は、深部体温を一時的に上げ、その後の体温低下を助ける効果も期待できます。

NG例:脂っこいもの、糖分が多いもの、夜食

逆に、就寝前に避けるべき食事もあります。

- 脂っこいもの(揚げ物、ラーメンなど):消化に時間がかかり、胃腸が夜通し働くことになるため、眠りが浅くなります。

- 糖分が多いもの(ケーキ、菓子パンなど):血糖値を急激に上昇させた後、急降下させます。この血糖値の乱高下は、睡眠を不安定にする原因となります。

- 辛いもの(唐辛子など):交感神経を刺激し、身体を覚醒させてしまいます。

- 夜食全般:就寝直前に食事を摂ると、消化活動のために身体が休息モードに入れず、睡眠の質が低下します。夕食は、就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。

どうしてもお腹が空いて眠れない場合は、消化が良く、温かいスープやホットミルク、バナナなどを少量摂る程度に留めましょう。

不眠に効くおすすめグッズ・アプリ

日々の生活習慣の改善に加えて、便利なグッズやアプリの力を借りることで、より快適な睡眠環境を手に入れることができます。

ここでは、快眠をサポートするおすすめのアイテムをご紹介します。

アロマオイル/快眠枕/アイマスク

【アロマディフューザー・アロマオイル】

香りは、直接脳に働きかけ、自律神経のバランスを整える効果があります。

寝室にアロマディフューザーを置き、リラックス効果の高い香りを漂わせることで、入眠しやすい環境を作れます。

- おすすめの香り:ラベンダー、カモミール、ベルガモット、サンダルウッドなど

【快眠枕】

枕が合っていないと、首や肩に負担がかかり、いびきや肩こり、不眠の原因になります。

自分に合った枕のポイントは「高さ」と「素材」です。

- 高さ:仰向けに寝たときに、首の骨が緩やかなS字カーブを描き、目線が真上よりやや下になるくらいが理想です。横向きになったときには、首の骨と背骨が一直線になる高さを選びましょう。

- 素材:低反発ウレタン、パイプ、羽毛など、好みの硬さや感触で選びます。

専門店で専門家に測定してもらうのも良い方法です。

【アイマスク】

わずかな光でも睡眠の質は低下します。アイマスクは、物理的に光を遮断するための最も手軽で効果的なアイテムです。

特に、家族と寝室が一緒で照明のコントロールが難しい方や、出張や旅行が多い方におすすめです。

シルク素材のものや、蒸気で目元を温めるタイプのものは、リラックス効果も高まります。

睡眠記録アプリでリズムを可視化

「自分がどのくらい眠れているのか」「睡眠の質はどうなのか」を客観的に把握するために、睡眠記録アプリは非常に役立ちます。

スマートフォンの加速度センサーやマイクを使って、寝返りの回数やいびき、睡眠中の物音などを記録し、睡眠の深さやリズムをグラフで可視化してくれます。

【活用法のポイント】

- リズムの把握:就寝時刻、起床時刻、睡眠時間のばらつきを確認し、生活リズムの乱れに気づくことができます。

- 相関関係の発見:「お酒を飲んだ日は眠りが浅い」「運動した日は深く眠れている」など、日中の行動と睡眠の質の関係性が見えてきます。

- 改善のモチベーション:生活習慣を改善した結果、睡眠の質がスコアなどで良くなっていくのを見ると、継続のモチベーションにつながります。

多くのアプリがあるので、まずは無料のものから試してみてはいかがでしょうか。

音楽・環境音アプリの活用法

寝る前に頭の中が雑念でいっぱいで静かになれない、という方には、音楽や環境音のアプリがおすすめです。

- ヒーリングミュージック:リラックス効果のある周波数やテンポで構成された音楽。

- 自然の音(環境音):雨音、波の音、森の音、焚き火の音など、心が落ち着く音を再生してくれます。

- ホワイトノイズ:「ザー」という換気扇のような音で、突発的な物音をかき消し、集中力やリラックス効果を高めると言われています。

タイマー機能がついているアプリを選び、眠りについた後には自動で停止するように設定しておきましょう。

不眠が続く場合は医療機関への相談も

ここまで、セルフケアでできる様々な対策をご紹介してきました。

これらの方法を試すことで、多くの人の睡眠は改善に向かうはずです。

しかし、セルフケアだけではどうしても改善しないケースや、背後に別の病気が隠れている可能性もあります。

セルフケアだけでは改善しないケース

以下のような症状が1ヶ月以上続く場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。

- 紹介された生活習慣を試しても、寝付きが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうといった症状が改善しない。

- 日中の眠気がひどく、仕事や運転中に強い睡魔に襲われる。

- 睡眠中に呼吸が止まっている、大きないびきをかく、と家族に指摘された(睡眠時無呼吸症候群の可能性)。

- 脚がむずむずしたり、ほてったりして眠れない(むずむず脚症候群の可能性)。

- 気分の落ち込み、興味や喜びの喪失など、うつ病のサインが見られる。

「たかが不眠」と我慢せず、専門家の力を借りることも、回復への大切な一歩です。

睡眠外来・心療内科での診断・治療

不眠の相談ができる主な診療科は「睡眠外来」「精神科・心療内科」などです。

医療機関では、まず詳しい問診や睡眠日誌などを用いて、不眠の原因を探ります。

必要に応じて、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)という、脳波や呼吸の状態などを一晩かけて調べる検査を行うこともあります。

治療法としては、生活習慣の改善指導(睡眠衛生指導)が基本となりますが、必要に応じて睡眠薬の処方や、不眠の原因となっている他の病気(うつ病など)の治療が行われます。

最近の睡眠薬は、依存性や副作用が少ない安全なタイプのものも増えています。

医師の指導のもとで正しく使用すれば、決して怖いものではありません。

一人で抱え込まず、まずは相談するところから始めてみてください。

まとめ|生活習慣を見直して、ぐっすり眠れる毎日へ

今回は、不眠に悩むあなたのために、睡眠の質を上げるための具体的な生活習慣を7つのポイントに絞って詳しく解説してきました。

最後にもう一度、大切なポイントを振り返ってみましょう。

【睡眠の質を上げる7つのコツ】

- 朝起きたらすぐ太陽の光を浴び、体内時計をリセットする。

- 夕方以降のカフェイン・アルコールは控える。

- 寝る90分前のぬるめのお風呂で、深部体温の低下を促す。

- 寝室の温度・湿度・光をコントロールし、快適な環境を整える。

- 就寝前のスマホをやめ、読書や瞑想などのリラックス習慣を持つ。

- 毎日決まった時間に起きることを最優先し、生活リズムを整える。

- 寝る前の軽いストレッチや呼吸法で、心身の緊張をほぐす。

できることから一つずつ始めてみよう

7つすべてを一度に完璧にやろうとすると、それが新たなストレスになりかねません。

大切なのは、「これなら自分にもできそう」と思えることから、一つずつ、気楽に始めてみることです。

例えば、

「今夜は寝る15分前だけスマホを置いてみよう」

「週末の朝、カーテンを開けて5分間だけ外の光を浴びてみよう」

そんな小さな一歩が、あなたの眠りを変える大きなきっかけになります。

睡眠は「質」が大事。改善には継続がカギ

長い時間眠ることだけが、良い睡眠ではありません。

たとえ睡眠時間が短くても、ぐっすりと深い眠りが得られれば、心と身体は十分に回復します。

睡眠の「質」を高めるためには、近道はありません。

今日ご紹介したような生活習慣を、焦らず、根気よく続けていくことが何よりも重要です。

あなたの毎日の小さな努力が、必ずや「ぐっすり眠れる快適な毎日」へと繋がっていくはずです。

この記事が、あなたの長年の悩みを解消し、健やかで活力に満ちた日々を取り戻すための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。